「うわぁ、眩し…」

私はその色鮮やかなステンドグラスの前で思わずつぶやいた。

名古屋市内には個性的で美しい近代建築が点在する、と小耳には挟んでいたが、まさかこんなに個性的なんて。

文化のみち二葉館と呼ばれるその場所は、おとぎ話の挿絵に登場しそうな外観の可愛らしい洋館だった。

黄金比の螺旋階段や美しい木組みで設えられた半円形のソファなど、内装は個性的でかなり豪華だ。

その中でも、今私の目の前にあるステンドグラスは特に異彩を放っている。

あまりの鮮やかさに圧倒されてしまい、眩しい以外の言葉を紡ぐのも忘れていた。これがあの川上貞奴の邸宅か。

「これはね、杉浦非水がデザインしたんですよ」

そう説明して下さったのはボランティアガイドの紳士である。

手元には資料があり、紳士が「ほら三越百貨店の」と続けた時、「三越のポスターの人ですよね」と被せてしまい、笑われてしまった。

なんでも、この館の主である福沢桃介の義弟が、他でもない杉浦非水だったそうだ。

「え、でも、川上貞奴さんってお妾さんだったんですよね?」

「そうそう。でも、公式の場にも2人で出てたみたいね。今とは感覚が違ったんでしょうねぇ」

この可愛らしい洋館は、大正時代から昭和初期にかけて、電力王と呼ばれた福沢桃介と、当時国際的に活躍した女優の川上貞奴が共に暮らした場所として有名だ。

しかし、福沢桃介はあの福沢諭吉の娘婿にあたる。

福沢桃介は実業家としてもかなり実績がある人物のようだが、義父の影響力もさぞかしプラスに働いただろう。現代人の感覚なら、不倫なんて絶対しない。

優雅な曲線を描く個性的な階段を登ると、2階部分は展示室があり、その奥は意外にも和室だった。

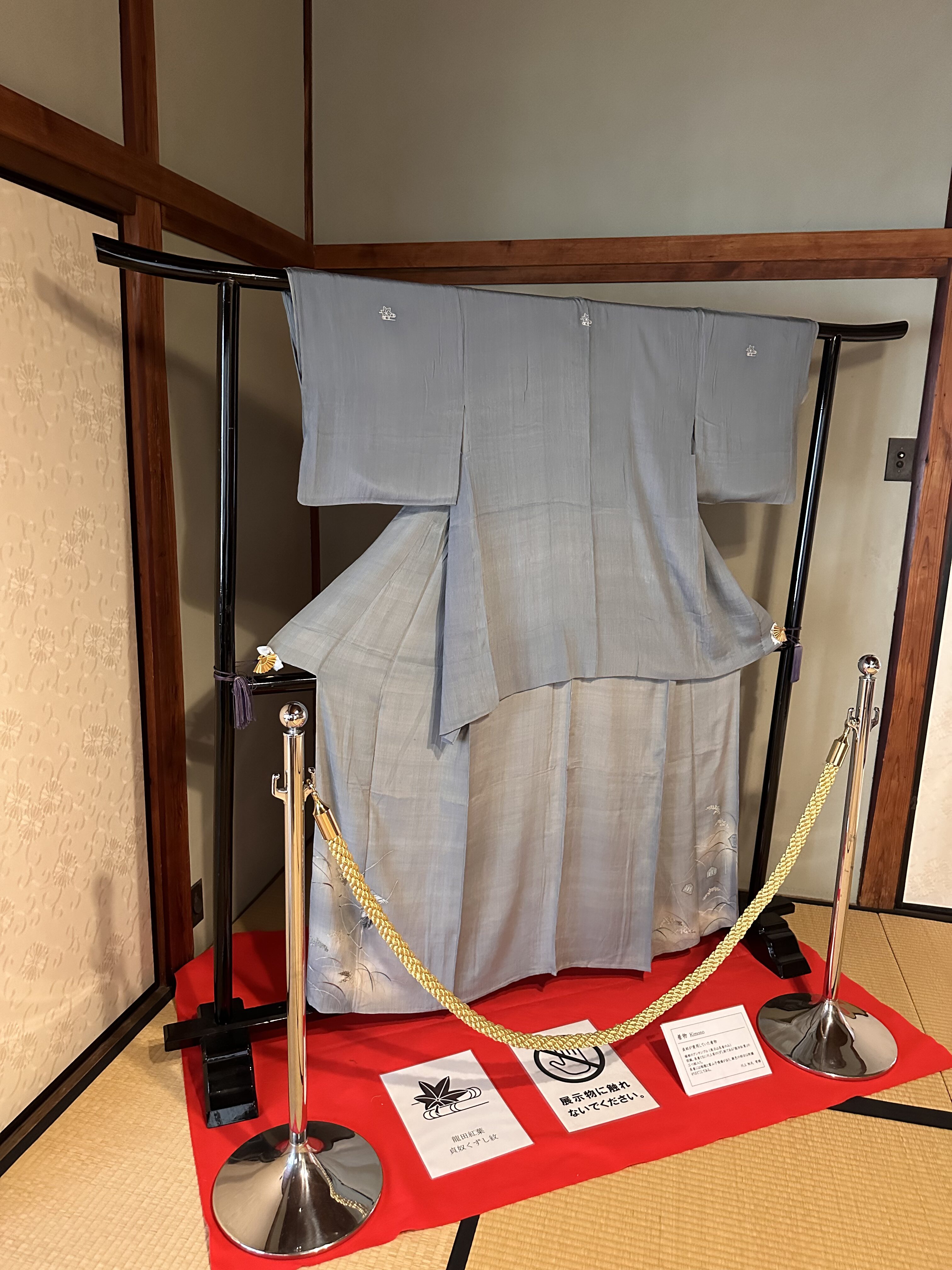

和室には川上貞奴が使用していた三味線や着物が展示されている。着物は意外なほどシックだ。

他に見学者がいなかったせいか、ボランティアガイドの男性からのVIP待遇は終わらない。

「やっぱり生活スペースは和室なんですね。大広間や階段がめっちゃ個性的だったから、ちょっとびっくりです」

「日本人なら畳で暮らしたいもんだよね。ここは8割くらい当時の建材で再現されてるんだよ」

売れっ子芸者として成り上がり、自由民権運動の活動家で興行師としても活躍した川上音二郎との結婚。

夫との興行で日本の女優第一号と呼ばれ、次は実業家との不倫、そして自身も実業家に転身。

私は川上貞奴という女性を、良くも悪くも「手段を選ばず成り上がったスゲェ女」というイメージを持っていた。

しかし、この素朴な和室を見ていると、どうやら彼女は私が思ったような人ではないような気がしてきた。

「このお屋敷って社交クラブみたいになってたって聞いてたんですけど」

「そうだよ、復元するときもその人たちの証言を参考にしたんだよ。貞奴さんは毎日大勢の客を接待してたからね」

川上貞奴は接待に追われる傍ら、川上絹布の経営者としての仕事もこなしたそうだ。

ただ自分の出世のために妾になった女性なら、そこまでの仕事ができるだろうか。

和室に置かれた文机を眺めていると、まるでそこに彼女が座っているような気がしてくる。

まるで、「本当の川上貞奴」の姿が、そこにあるかのようだ。

・

・

・

才色兼備の誉れ高き売れっ子芸者

日本の女優第一号

ロダンやドビュッシー、ピカソをも魅了した女性

川上貞奴という女性には、こんな煌びやかな言葉がまとわりつきます。

「オッペケペー節」で有名な川上音二郎氏と結婚し女優となった彼女は、夫とのアメリカ巡業で大成功をおさめ、海外でも大人気となったそうです。

しかし、その煌びやかなイメージとは裏腹に、川上貞奴女史は実業家としても着実に成果を上げ、不倫関係であった福沢桃吉氏とは最後まで添い遂げたと伝えられています。

福沢桃介氏と一緒に暮らした大正時代から昭和初期にかけては、川上絹布の経営者としての仕事もこなしました。

工場では、15、6歳から20歳までの女工が40から50人ほど働いていたそうです。

会社は全寮制、作業は45分続き、15分休憩というスタイル。現代でも15分の休憩は脳の情報整理を促して集中力を高める、なんて言われていますね。

そして、昼休みの運動にはテニス、工場の中にはプールまであり、夜にはお茶や和裁などの習い事、休日には演芸会が行われていました。制服のスカートを揺らして活発に走り回る少女たちが目に浮かぶようです。

経営者として、また女性として、女工たちの待遇に心を配ったことが読み取れます。

こうした待遇は当時としては破格の待遇です。

女工は近代化を支える労働力でしたが、その反面、苛烈な長時間労働と安い賃金で酷使されていた実情もあります。

大正14年(1925年)、改造社より刊行された細井和喜蔵氏のルポルタージュ『女工哀史』には、当時の女工たちの凄惨な状況が綴られています。

大正5年(1916年)には工場法が施行されていましたが、例外規定も多く実効性には大きな課題がありました。

そんな当時の状況を考えると、川上貞奴女史は働く女性に寄り添った、かなり先進的な経営者だったのではないでしょうか。

川上貞奴女史ご自身も、生家の没落により7歳で芸妓置屋の養女となっています。

しかし、彼女は自分の手で自分のみちを切り開き、重い扉を開きました。

結婚によって女優に転身したことも、妾となって実業家として活躍したことも彼女の事実です。

しかし、大正時代に「生き方を自分で選ぶ」という事が、女性にとって大変な困難を伴うものだったこともまた事実です。

川上貞奴女史が最愛の人と過ごした場所は文化のみちと名付けられ、自分のみちを華やかに舞い続けた近代女性の軌跡が綴られています。

・

・

・

大正浪漫譚は、時を超えて紡がれる物語を毎週日曜の夜にお届けしています。

また来週お会いしましょう。

宮寺理美

コメント