ついに来た。想像していたよりも小さく素朴な雰囲気の木造建築を前に、私は深呼吸をした。

その私を、不思議そうに夫が眺めていたが、気にする余裕は無い。早く入って中を見たいが、外観ももっと見たい。

逸る気持ちで足がもぞもぞする。

木製の門戸のすぐそばには立派な松の木が植えられていた。見上げると、家その2階が松葉に縁取られ美しく引き立っている。

ここ倚松庵は、文豪谷崎潤一郎の旧邸。別名は細雪の家だ。

「お、なんか意外に小さいんやな。もっとゴージャスなんかと思ってたわ」

「ね、なんかこじんまりしてるよね」

門戸をくぐって玄関に向かうその小さな道のりすらも風情がある。さすが美の変態、谷崎潤一郎の邸宅だ。

『細雪』は旧家である蒔岡家と、その姉妹たちの人生が描かれた名作だ。

栄華の名残を感じさせる優雅な姉妹たちの生活と、時代の流れと共に没落する蒔岡家の物語が、谷崎潤一郎の美しい文体で描かれている。

この邸宅は、小説『細雪』に登場する姉妹たちのモデルとなった松子夫人とその姉妹たち、そして谷崎潤一郎が生活を共にした場所だ。

「わぁ…あの応接間だ…」

玄関で入場費を支払い、まず最初に入った1番手前の部屋は、まさに細雪に度々登場する応接間そのものだった。

ハイカラな暖炉と、ドアには嵌め殺しのステンドグラス。姉妹たちのおしゃべりが今にも聞えてきそうだ。

純和風の外観の邸宅に、西洋風の応接間が実際にある事にも驚く。これがよく言われている阪神間モダニズムというものか。

応接間と続く食堂には、ハイカラなテーブルセットがあった。

「これ、実際に使われてたんだって…!」

興奮しすぎて声のボリューム調整機能が壊れた私を、夫が「声」の一言で諫める。他に見学者がなかったのは幸いだった。

大阪神戸間で、大正時代から昭和初期にかけて熟成された和洋折衷の文化は、時に阪神間モダニズムと呼ばれる。『細雪』はその象徴的な作品として語られることが多い。

物語は三女・雪子と末っ子・妙子の結婚話を軸にして進んでいく。美しく古風な性格ではっきり自分の意見を言わない雪子と、自立を夢見る奔放な妙子は対照的だ。

2人の女性像は、古くからの価値観と新しい風に揺れるこの時代の象徴だとも言えるだろう。

木の階段を軋ませながら上がった2階は、和室のみだった。各部屋には『細雪』のどのシーンで登場した部屋なのか、親切に解説文のプレートがつけられている。

「あ、ここ、雪子の花嫁衣装が飾られてた部屋だ」

作中には6畳の部屋として描かれているが、実際には4.5畳と少々小さいその部屋には、更に小さな縁側があった。

文机の前に座ると、まるで物語の中に入り込んだようだ。窓からは隣家と庭木が見えるが、高い建物が周辺に無いせいか、視界が開けていて清々しい。

『細雪』によれば、この周辺は大正時代の末頃からぽつぽつと開けて行ったらしい。近代化に伴う神戸近郊の都市開発は、単なる利便性だけでなく文化にまで影響を及ぼしている。

和室の窓から、すぐそこを走る六甲ライナーと阪神本線を眺めながら、私はこの景色を作ったもう1人の人物を思い出した。

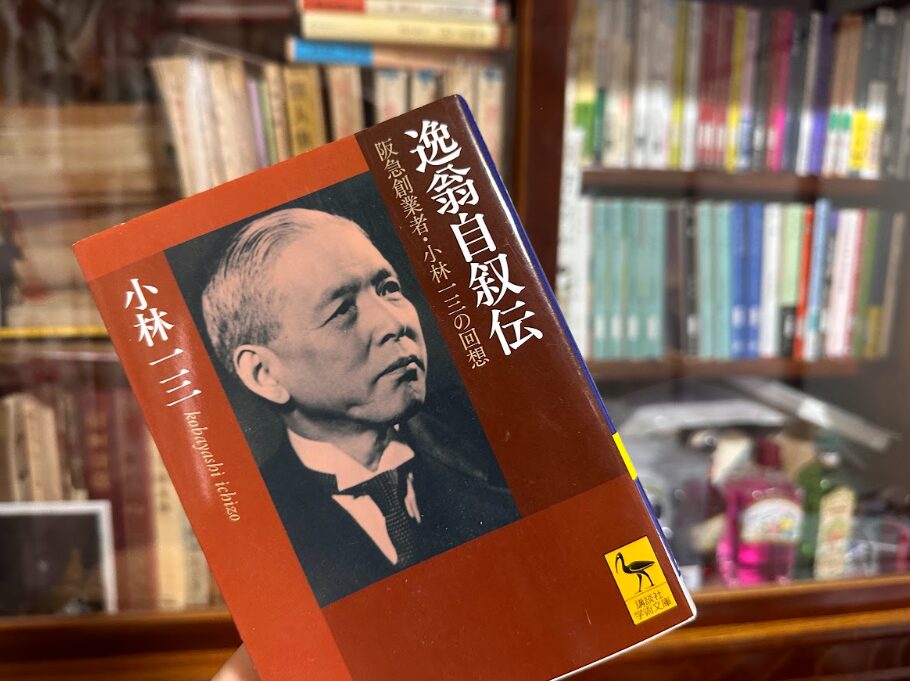

小林一三氏。翁と呼ばれたその人は、阪急電鉄を創設し、阪神間モダニズムの仕掛人となった実業家だ。

・

・

・

神戸近郊を住宅地として発展させるきっかけになったと言われているのは、阪神電鉄と阪急電鉄の開通です。

小林一三氏が創立した箕面有馬電気軌道(現在の阪急宝塚線・箕面線)は、明治43年(1910年)に運行を開始しました。

沿線の開発を共に行うという小林一三氏のアイディアは、当時としてはかなり独創的で斬新でした。

氏は電車事業の一環として宝塚新温泉を開業し、その余興として大正3年(1914年)に現在の宝塚歌劇団の前身である宝塚唱歌隊を創立しました。

小林一三氏の名前を知らない方でも、宝塚歌劇団と言えば「ああ!」と膝を打つ方も多いはず。

人々が気軽に移動できる基礎を作った上で、レジャー施設まで手掛ける手腕には舌を巻きます。

さらには、長屋で暮らす人もまだ多かった明治時代後期に、サラリーマンでも購入可能な集合住宅の構想まであったというのですから驚きです。

そんな神戸近郊に文豪谷崎潤一郎が移住したのは、大正12年(1923年)の関東大震災の後の事です。

谷崎潤一郎は阪神間に在住した21年間のうち、13回も転居を繰り返しました。

尋常では考えられない回数の転居を繰り返すことができたのは、既にこのエリアが住宅地としてある程度開発されていたからだとも言えるでしょう。

彼の代表作である『細雪』に登場する姉妹たちの会話には、今ではあまり聞く事の無い上品な関西弁が使われています。

かつて大阪の商業地として栄えた船場の商人言葉である船場言葉です。

六甲山麓に保養地や住宅地が開発されたことにより、大阪の船場商人や企業経営者たちは、この自然豊かな場所に別荘を建てたこと、

そして、関東大震災で安全面に不安を覚えた文化人や富裕層が、こぞって阪神間に移住した事も、阪神間モダニズム文化が更に進化する契機になったとも言われています。

美を追い求めた谷崎潤一郎が紡いだ物語『細雪』と、鉄道と一体になった生活をデザインした小林一三氏。

2人の人生が交わったこの地には、今も和洋と新旧が混ざり合った文化が息づいています。

その結晶のひとつが、阪神間モダニズム文化の象徴として芦屋の高台に建つヨドコウ迎賓館です。

私の阪神間モダニズム文化をめぐる小さな旅は、まだ続きます。

・

・

・

谷崎潤一郎、そして阪神間モダニズム文化の魅力を知るきっかけを下さったたつみ都志先生に、心より感謝申し上げます。

時を超えて紡がれる物語『大正浪漫譚』は、毎週日曜の夜にお届けています。

また来週お会いしましょう。

宮寺理美

<出典>

谷崎潤一郎旧邸 倚松庵(いしょうあん)

ほろ酔い文学談義 谷崎潤一郎 ~その棲み家と女~ たつみ都志 (2016)

阪神間から伝えたい: 人・まち・文化 阪神文化交友会 (2017)

逸翁自叙伝 阪急創業者・小林一三の回想 小林一三 (1953)

コメント