重い玄関の扉を開けると、むわっと熱い空気が顔を直撃した。

配達員に感謝しなければいけないと思いながら、玄関先に置かれた小さめの段ボールを回収する。

もう9月だと言うのに、まだまだ外に出る気にならない気温だ。

届いたのは、私が通販サイトで注文したアイスクリームメーカーだ。

箱を開けてみると、子供用のボールほどの大きさの丸い機械が姿を現した。ちょっとポケモンのモンスターボールみたいだ。

ガサゴソと緩衝材や段ボール箱を片付けていると、夫が様子を見に来た。

「お、この間言ってたアレか」

「そう!小さい方にしてみたんだけど、ほんとに結構小さいんだよね」

「アイス楽しみやなぁ」

夫はきっと美味しいアイスを期待しているのだろう。しかし、私には別の目論見があった。

「最初に作るのは大正時代のアイスだけどね」

「…………また大正時代のやつなんか…」

夫は先日の中華そばを思い出したのか、微妙な顔をしている。私は気にせず続けた。

「この間、お寺近くの古本屋さんで大正時代のレシピ本買ったじゃん、あれにアイスのレシピ乗ってたんだよね」

電車で10分ほどの場所にあるその寺は美しい紅葉が有名だ。その寺の目と鼻の先にある古書店が私のお気に入りの店だった。

昔ながらの、と枕詞をつけたくなるような小さな店で、天井に届きそうな高い本棚の手前には平積みになった古書が積まれていて通路を圧迫している。人1人通るのがやっとの幅だ。

店先の棚には真新しい文庫本なども行儀よく並んでいるるが、うず高く積まれた本は時の洗礼を受けた本も多い。時々その中に大正時代の希少な本があるのだ。

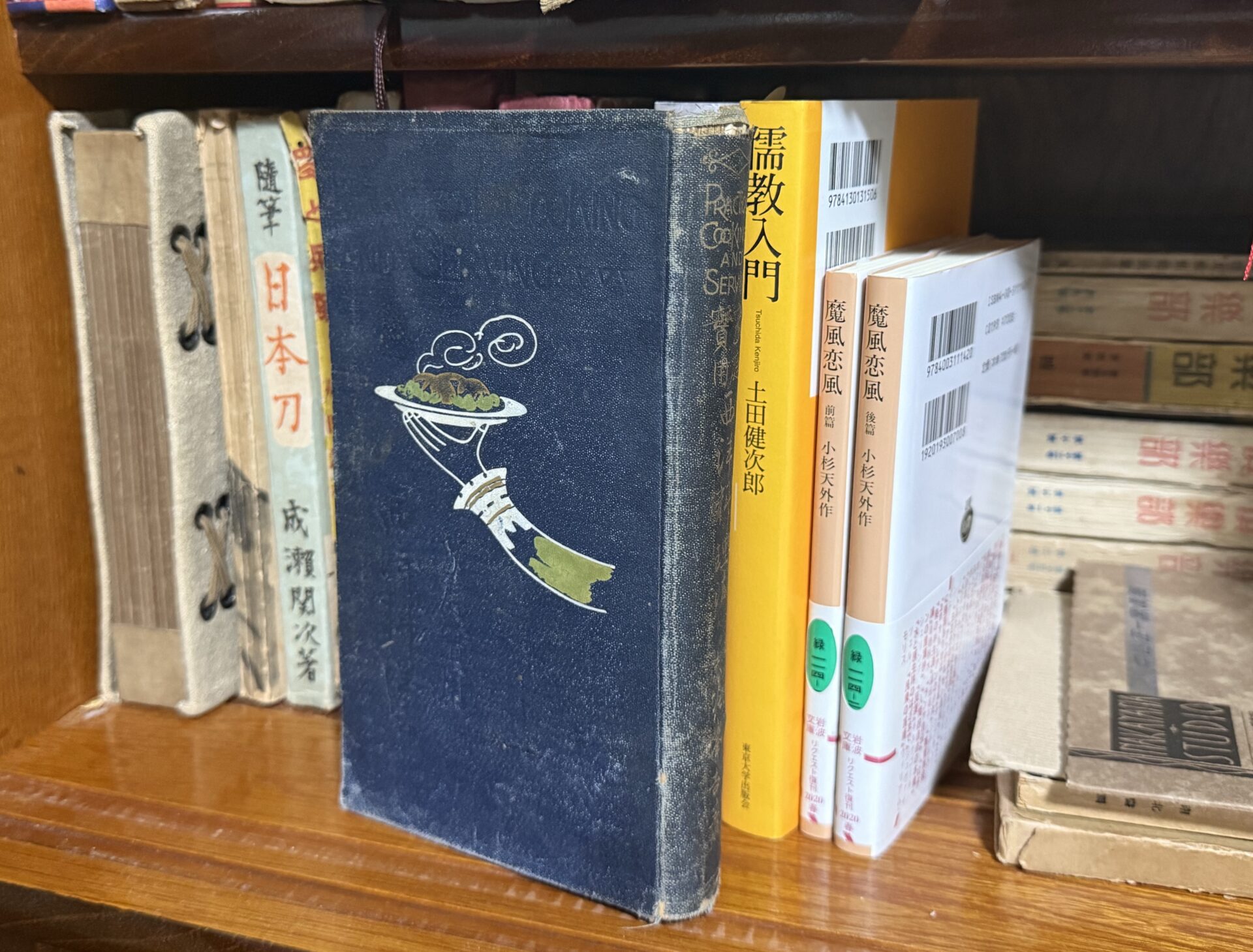

この『家庭實用西洋料理誌』の背表紙を見つけた時は胸が高鳴った。

アイスクリームメーカーは材料を冷やしながら電動で混ぜる機械だ。説明書を読んだところ、20分ほどで完成するらしい。

明治時代後期のアイスクリームメーカーは博物館で見たことがあった。盥のようなものに金属製のハンドルがついていて、内部は二層式になっていた。

外側の層には氷を入れ、内側の層にはアイスクリームの材料を混ぜたものを入れ、ハンドルを回すと内側の層が回転する。ビールを冷やす器具に似ている。

だが、金属製のハンドルはすごく重そうだった。昔の人はこんなことまでしてアイスクリームが食べたかったのだろう。

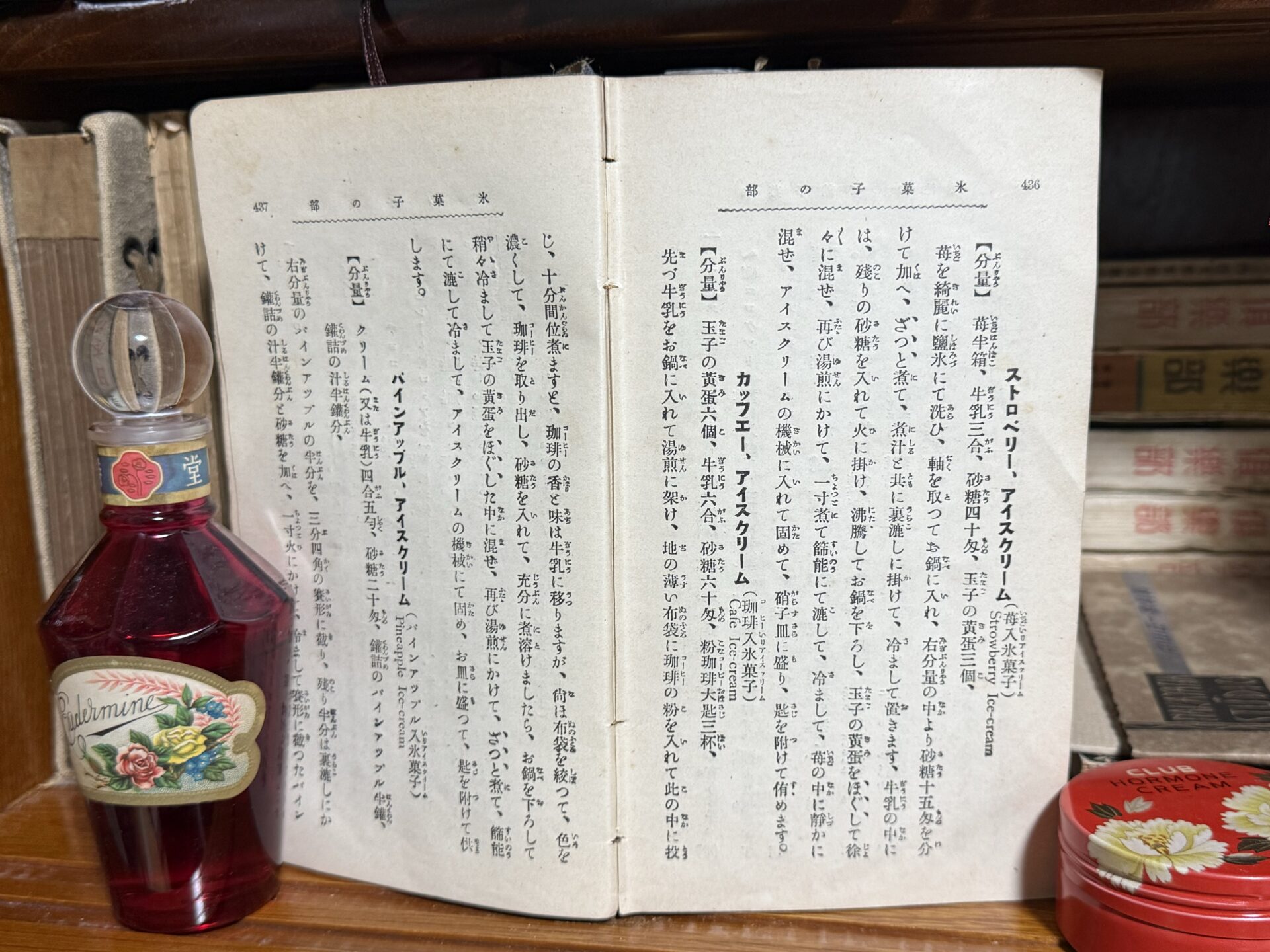

「これこれ、苺をすり下ろして混ざるんだよね」

「うわ、これなんて読むんや」

「匁だよ、もんめ。昔の単位」

『家庭實用西洋料理誌』は大正8年(1919年)に発行された本で、当時の単位は当然グラムではない。

ネット検索してみると1匁の大体のグラムは分かった。レシピに記載されている分量をグラムに換算するのは意外に簡単そうだ。

「あ、生クリーム使わないんだ。材料が牛乳、卵、砂糖、苺を裏ごししたる液、だって。大正時代まだ生クリーム無いのかも」

「シャーベットみたいな感じなんやろか、なんかうまそうやな」

ラーメンよりは夫の口に合いそうなようで一安心だ。これで心置きなく実験ができる。

昔の事を夢想するのはロマンチックだ。過ぎた日々は戻らないからこそロマンを感じるのだろう。

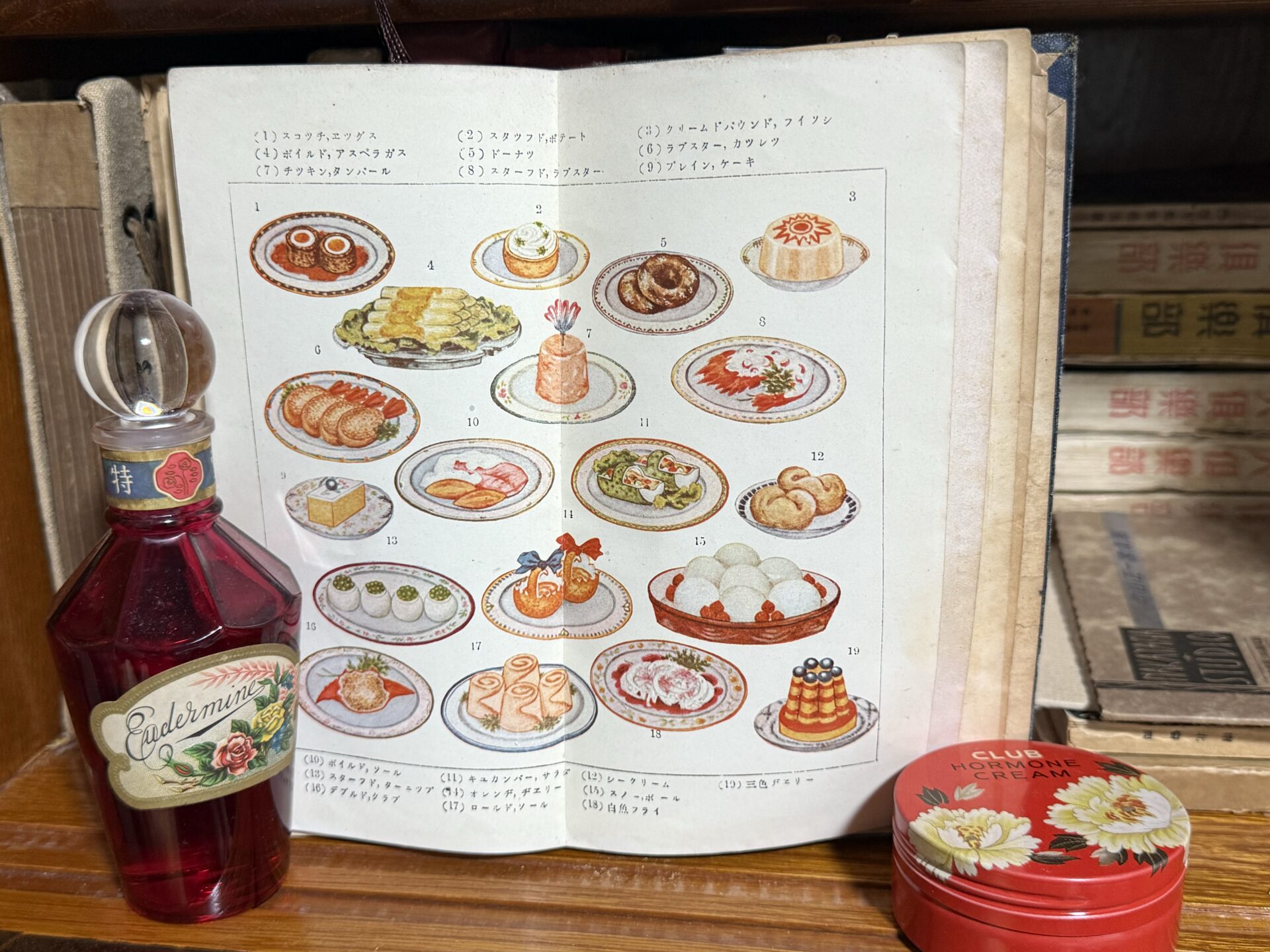

しかし、大正時代の人々は、新しい文化であるアイスクリームにロマンを感じていたようだ。

・

・

・

アイスクリームは夏だけ食べるものと思つてらまちがひだ。冬でもヒートの設備が完全で、氣の毒ながら隙もる風の寒さをしみゞ味はない歐米の人間では部屋では春、女は肌も現はの薄もの一枚、芝居だ、ダンスだと勇躍したあげく、このアイスクームで心の熱を冷すのこ何の不思議はない、冷たい一酷ものゝアイスにも、ゆうに優しいローマンスはある。

大正14年(1925年)7月のアサヒグラフに掲載されていたその記事のタイトルは「アイスクリームのローマンス」。

「一寸見ればノッペリしてゐるがあれで材料に卵を用ひたものにナポリタン、デルモニコ、フレンチなどいふ種類があり、牛乳だけで固めた先生がフイラデルフイア、果汁だけのがシヤベーといふのだと聞いたらおろそかには舐められなくなる」

「それが叉お化粧のこらし方でサンデーだ、いやデザートだとお客様の御贔屓が違つて來る」

記者はこのようにアイスクリームを紹介しています。当時の人々の関心の高さが伝わってくるようです。

大正時代後期はアイスクリームの工業化が始まり、徐々に一般の人々にも届くようになり始めました。記者は富士アイスクリーム店の工場見学もしています。

富士アイスクリーム店の店主O氏は本場アメリカで腕を磨いた紳士だそうで、自ら記者に工場を案内し、アメリカから導入した製氷機などを紹介しています。

秋もなかばを過ぎていたにも関わらず、従業員の男性は厚いオーバーに襟を埋めて作業をしていた、等のリアルなレポートが書かれていました。

また、記事の最後にはこの工場に独自製品である「エスキモー」が紹介されていました。

「それはアイスクリームの上をチョコレートが包んで其上を銀紙が包んでゐる」。

どんな味だったのだろう、と思わず想像してしまいますね。

調べてみたところ、記者が訪れた富士アイスクリーム店は、現在森永乳業のグループ会社としてパルムやMOWといった人気商品を製造している冨士森永乳業株式会社の前身である 冨士食料品工業のようです。

昭和54年(1979年)にはこの商品のラインナップと思われる「エスキモーブランド」も誕生していおり、平成22年(2010年)に「森永アイスクリーム」ブランドと統一されています。

100年前の人々が心ときめかせたアイスクリームのローマンスは、令和を生きる私たちにとってはノスタルジーかもしれません。

けれど、冷たく甘い一口が心を潤すのは、きっと100年前から変わらないことでしょう。

そんな想像をしながら口にすれば、ひと匙のアイスクリームも小さなタイムトリップなのかもしれません。

※大正8年発行の『家庭實用西洋料理誌』に掲載されていたレシピを、現在の単位に変換して掲載します。

材料 (2人分)

卵1個 牛乳120ml

砂糖大さじ1杯 苺を裏濾ししたる液60ml

作り方

①まず卵を割り込み、牛乳と砂糖を加えてよく攪拌する。

(掲載されたレシピはこれを鍋に移して加熱しますが、恐らく衛生の問題なので加熱しなくてもOK)

②苺を裏濾ししたる液を入れて、アイスクリームメーカーに入れてスイッチオン。固まったら完成です。

(加熱する場合は1度粗熱が取れるまで冷ましてください。)

※アイスクリームメーカーが無い場合は、ジップロックなどの保存袋に入れて1時間冷凍⇒揉みほぐしてからもう1度1時間ほど冷凍して完成です。

※空気が入るほど柔らかくなるので、柔らかめがお好きな方は液をバットなどに移して冷凍し、泡立て器を使用して混ぜるといいかもしれません。

・

・

・

時を超えて紡がれる物語『大正浪漫譚』は、毎週日曜の夜にお届けしています。

また来週お会いしましょう。

宮寺理美

コメント